黑鳃刺尾鱼

| 黑鳃刺尾鱼 | |

|---|---|

| |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 辐鳍鱼纲 Actinopteri |

| 目: | 刺尾鱼目 Acanthuriformes |

| 科: | 刺尾鱼科 Acanthuridae |

| 属: | 刺尾鱼属 Acanthurus |

| 种: | 黑鳃刺尾鱼 A. pyroferus

|

| 二名法 | |

| Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834

| |

| 异名 | |

| |

黑鳃刺尾鱼又称火红刺尾鲷,俗名巧克力倒吊、黄倒吊,为辐鳍鱼纲鲈形目刺尾鱼亚目刺尾鱼科的其中一个种,于1834年由普鲁士探险家兼博物学家 Heinrich von Kittlitz 首次正式描述,其模式产地为加罗林群岛的Uléa。

分布[编辑]

本鱼分布于印度太平洋海域,包括塞舌尔、安达曼群岛、日本、台湾、菲律宾、印尼、新几内亚、澳洲、马里亚纳群岛、马绍尔群岛、所罗门群岛、新喀里多尼亚、斐济群岛、法属波利尼西亚等海域。

深度[编辑]

水深0至60米。

特征[编辑]

本鱼体呈椭圆形而侧扁。头小,头背部轮廓随着成长而略凸出。口小,端位,上下颌各具一列扁平齿,齿固定不可动,齿缘具缺刻。幼鱼体色为一致的金黄色,背鳍后方有枚白斑,有时白斑不明显,尾鳍末端圆形。成鱼体色泽为暗褐色,背鳍、臀鳍及腹鳍颜色较深,鳃盖后方、胸鳍基部附近略带橙色。尾鳍末端呈方型凹入,末端则为橘黄色。背鳍硬棘8枚、背鳍软条27至30枚、臀鳍硬棘3枚、臀鳍软条24至28枚。体长可达29公分。

生态[编辑]

本鱼栖息在礁湖或向海礁坡上,尤其是珊瑚礁、岩礁及砂地混合区,为典型的独行性鱼类。

尾柄两侧各具一尖棘。幼鱼体紫黄色,成鱼暗褐色。眶前后具橙斑。体侧密列橙色暗波纹。鳃孔上端经鳃盖后缘至颊部具一黑带。分布地区:印度洋热带水域和太平洋中、西部热带水域。杂食性,可喂以藻类,动物性浮游生物饵料以及人工饲料,适合于水温26度,海水比重1.022,水量300升以上的无脊椎水族箱,最大体长可达26公分

此科鱼侧面轮廓高而扁平,体形椭圆型,尾部两侧竖立着一对尖刺,背鳍臀鳍与身体交接处极长,眼睛长在头部上方,鱼鳞末端有个小突起,显得皮肤外表粗糙的感觉,在我们现在家庭观赏养殖来看,该科鱼已属大型鱼了,其野生环境下可长至40公分。它们喜欢成群结队的在珊瑚礁附近游动觅食,喜食礁壁上的藻类食物 。该科鱼雌雄两性在外观无明显差别,只是再生预期,雄鱼体色会变深,幼鱼和成鱼体色也没有太大差别。

经济利用[编辑]

为食用性鱼类,小鱼体色鲜艳,可做观赏鱼,但大鱼体色暗淡,适合食用。大型鱼以盐腌烧烤,味道极佳。尾柄上骨质盾板非常锐利,易伤人,处理时需小心。

参考文献[编辑]

|

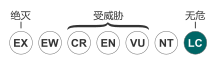

- ^ Choat, J.H.; Abesamis, R.; Clements, K.D.; et al. Acanthurus pyroferus. The IUCN Red List of Threatened Species. 2012: e.T178022A1523952 [18 November 2021]. doi:10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T178022A1523952.en

.

.