用户:Dan310546/沙盒/地球科学/地球科学

| 科学 系列条目 |

|---|

|

|

|

地球科学(英语:earth science, geoscience)泛指一切研究地球的科学。地球科学是自然科学中形式科学的一个分支,并且同样拥有许多分支学科。或者可以将地球科学看作是行星科学中一个独特的分支,但地球科学的历史要悠久许多。它和人类的生活息息相关,人们手上拿着的手机,汽车使用的汽油,建造城市的砂、石、水泥,都是来自地球的矿产资源;所吃的鱼、虾,大都取自海洋;没有一天不受到天气冷暖干湿的影响;天体的运行与气候的变化,更关乎到我们文明的生存。

地球科学的范围很广,可以包括对地质、岩石圈和地球内部大尺度构造的研究;对大气圈的研究;对水圈到生物圈的研究;以及对地球所在的太阳系、宇宙的研究。地质学探讨地球的历史与各部分组成,包括其演化和各种矿学、岩石以及矿产的分布;气象学分析大气的组成、构造和运动;海洋学研究海水的运动、海水的物理与化学性质及海底地形;而有关地球起源、太阳系的形成和天体的运动变化,乃至宇宙的演化,均属天文学的研究范围。以陨石撞击地球为例:高温高压撞击地球的结果,势必引起地形与地质的变化;飞扬在大气中的粉尘微粒会遮蔽阳光,大气和海水温度因而降底。因此,看似简单的天文事件,却引起地质、气象和海洋的变化,可见各领域关系密切、环环相扣。

学科特性[编辑]

地球科学具有注重野外调查、时空范围、强调地域特性和广大的整合性,分述如下:

强调野外调查或观测[编辑]

野外调查或观测是研究地球科学的首要工作,调查岩层分布、记录天气变化、观察潮汐起落和观测星星、月亮、太阳等,都属野外调查。经过详细的观察、分析、归纳,整理出地球科学的理论。所以,野外调查为研究地球科学最基本的工作。

有些大自然的变化,所进行的时间很长,影响范围很广。如果学者想在实验室模拟自然界的现象时,便受到很大的限制。所以他们常在户外进行调查,所需要的时间,通常是非常久的。

时空尺度范围广大[编辑]

地球科学探讨事物所用的时空尺度范围很广,地表的天气现象分秒之间瞬息万变,所用的时间单位小至分、秒;而星球从诞生到灭亡的过程,则以数亿年计,因此时间尺度从秒、分、时乃至数亿年,皆有例可寻。而在电子显微镜下观察,矿物晶体中各原子间的距离较适合以Å来表示,但各星系的距离却可远达数百万光年以上。可见,空间尺度所涵盖的范围也是近乎无所不包。

重视地域性[编辑]

地球科学有非常强的地域性,例如台湾由于位在第一大洋太平洋和世界第一大陆块欧亚大陆之间,所以天气变化多端。而中国大陆的天气相对而言,便非常稳定。

整合性[编辑]

地球科学是一门“上通天文,下知地理”的学科,举凡人们脚下所踩的土地,分秒所呼吸的空气,和我们生活息息相关的海洋以及朝夕相处的星星、月亮、太阳、乃至整个宇宙,都是研究的对象。科学家用各种理论来研究地球,例如,数学帮助计算彗星的运动轨迹、气团的移动和地震的规模;物理学用来研究地球的重力场、星体间的引力作用、锋面或洋流的移动;借由化学知识,可以分析岩石的化学组成;而生物学的原理,则帮助了解化石所隐含的意义,更进而建立演化的架构。所以地球科学是一门整合性的学科。

研究领域[编辑]

地球圈层[编辑]

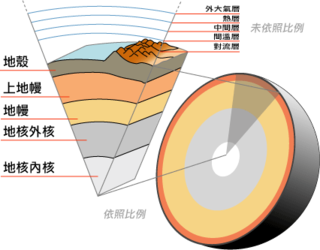

地球科学中普遍将地球分为四个领域:岩石圈(地圈)、水圈、大气圈和生物圈; 分别对应于地球的岩石、水、空气和生命。 此外还包括冰雪圈(对应于冰),是水圈的一部分;土壤圈(对应于土壤),是岩石圈的最外层。

领域种类[编辑]

- 自然地理学,涵盖了地貌学、土壤学、水文学、气象学、气候学和生物地理学[1]。

- 地质学主要研究地球地壳(岩石圈)的状态和演变,主要分支学科包括矿物学、岩石学、地球化学、地貌学、古生物学、地层学、构造地质学、工程地质学和沉积学[2][3]。

- 地球物理学和大地测量学主要研究地球的形状、受力,以及地球的磁场和重力场。地球物理学家探索地球的内地核、地幔构造以及岩石圈的地震活动[3][4][5] 。主要分支学科包括地球动力学、地磁学、构造物理学、地震学和勘探地球物理学。

- 土壤科学,涵盖了地壳受到成土作用形成的最外层(土壤圈)。主要分支学科包括土壤学和土壤生态学[6]。

- 生态学,涵盖生物相与自然环境间的交互作用。这一领域区别了地球科学与其他太阳系内的行星科学,地球是目前所知唯一拥有生命的行星。

- 水文学和海洋学(以及湖沼学)研究地球水圈中水的运动、分布和质量,主要分支学科包括地表水文学、水文气象学、水文地质学[7]、物理海洋学、海洋化学和海洋生物学。

- 冰川学,涵盖了地球上的冰(冰雪圈)。

- 大气科学研究地表至散逸层(高约1000 km)之间的地球大气层。主要分支学科包括气象学、气候学、大气化学、大气物理学和大气电学。

地球的大气[编辑]

地球的大气由78.0%的氮气,20.9%的氧气和0.92%的氩气组成。剩下的0.1%主要为二氧化碳和水蒸气。地球大气层可以分为对流层、平流层,中气层、热层和外气层5个部分,其中75%的气体位于最底的对流层内。

地球的电磁现象[编辑]

地球拥有远比其他类地行星强大的固有磁场。地磁场近似一个磁偶极子产生的磁场,磁轴与自转轴夹角11.4度,在地表产生的磁场强度可达0.25-0.65高斯。地磁场的来源目前由发电机理论解释,可以将地球视为一个巨大的电磁铁,由电流带来磁场。地球外核有着液态铁镍流体[8],流体对流造成的电磁感应维持了地球磁场[8][9]。地磁场的存在也使得地球产生地壳中的大地电流、大气中的电离层以及大气外的磁层与范艾伦带。

地磁场保护地球周围和地表不会直接暴露于太阳风和宇宙射线的高能带电粒子,不过磁场本身亦会受到影响而产生地磁扰动,严重时会干扰各样电磁通讯。另外,透过分析不同年代含铁岩层形成时的残磁,可以发现过去地磁场的长期变化。地磁场有过许多次地磁逆转现象,但很难发现规律,每次时间间隔数千年至数千万年不等。

地球科学分支[编辑]

地球科学分支与相关交叉学科。

自然地理学[编辑]

地质学[编辑]

- 矿物学(Mineralogy)

- 岩石学(Petrology)

- 沉积学(Sedimentology)

- 结构地质学(Structural geology)

- 历史地质学(Historical geology)

- 地层学(Stratigraphy)

- 行星地质学(Planetary geology)

- 应用地质学(Applied geology)

地球化学[编辑]

- 同位素地球化学(Isotope geochemistry)

- 岩石地球化学(Petrogeochemistry)

- 水文地球化学(Hydrogeochemistry)

- 有机地球化学(Organic geochemistry)

- 勘查地球化学(Exploration geochemistry)

- 宇宙化学(Cosmochemistry)

地球物理学[编辑]

- 地球动力学(Geodynamics)

- 地震学(Seismology)

- 火山学(Volcanology)

- 地磁学(Geomagnetism)

- 地电学(Geoelectrics)

- 地热学(Geothermometry)

- 构造物理学(Tectonophysics)

- 地质年代学(Geochronology)

- 勘探地球物理学 (Geophysical survey)

- 大地测量学(Geodesy)

土壤科学[编辑]

海洋科学[编辑]

大气科学[编辑]

- 气象学(Meteorology)

- 气候学(Climatology)

- 动力气候学(Dynamic climatology)

- 应用气候学(Applied climatology)

- 古气候学(Paleoclimatology)

- 大气物理学(Atmospheric physics)

- 大气动力学(Atmospheric dynamics)

- 大气化学(Atmospheric Chemistry)

太空科学[编辑]

- 太空等离子物理学(Space plasma physics)

- 电离层物理学(Ionospheric Physics)

- 遥测学(Remote sensing)

- 空间资讯科学(Geoinformatics)

天文学[编辑]

- 天文测量学(Astrometry)

- 天文物理学(Astrophysics)

- 天体力学(Celestial mechanics)

- 行星科学(Planetary science)

- 太阳物理学(Solar physics)

生命[编辑]

- 生物地球化学(Biogeochemistry)

- 生物地理学(Biogeography)

- 生态学(Ecology)

- 地质考古学(Geoarchaeology)

- 地质微生物学(Geomicrobiology)

- 古生物学(Paleontology)

系统[编辑]

未解决的地球科学问题[编辑]

部分至今仍未解决的地球科学议题举例如下:

- 地球与太阳系中其他行星如何形成?是在目前的轨道位置上形成的吗?[10]

- 是因为地球和另一个行星忒伊亚碰撞,才产生了地球的卫星(月球)吗?[11]

- 地球的长期热平衡是什么?内部有多少放射性元素?[12][13]

- 板块是如何形成的?为什么只有地球拥有那么明显的板块结构? [14]

- 气候或是生命对于地表地貌的影响有多少?

- 墨西拿盐度危机发生的原因为何?[15][16][17][18]

- 控制台风移动路径的条件有哪些?[19]

参见[编辑]

参考资料[编辑]

- ^ 1(b). Elements of Geography – 2nd Edition, by M. Pidwirny, 2006. physicalgeography.net.

- ^ Adams & Lambert 2006,第20页

- ^ 3.0 3.1 Smith & Pun 2006,第5页

- ^ WordNet Search – 3.1. princeton.edu.

- ^ NOAA National Ocean Service Education: Global Positioning Tutorial. noaa.gov.

- ^ Duane Gardiner, Lecture: Why Study Soils? excerpted from Miller, R.W. & D.T. Gardiner, 1998. Soils in our Environment, 8th Edition. nau.edu.

- ^ Craig, Kendall. Hydrology of the Watershed.

- ^ 8.0 8.1 Oldroyd 2006,第160页

- ^ Demorest, Paul. Dynamo Theory and Earth's Magnetic Field. (PDF). 2001-05-21 [2007-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2007-02-21).

- ^ McKinnon, W. B. The Strangest Terrestrial Planet. Science. 2014-04-12, 336 (6078): 162–163. PMID 22499928. doi:10.1126/science.1220825.

- ^ Canup, R. M. Forming a Moon with an Earth-like Composition via a Giant Impact. Science. 2012-10-17, 338 (6110): 1052–1055. PMID 23076098. doi:10.1126/science.1226073.

- ^ Wired: Was the Earth a migratory planet?

- ^ Marty, B.; Zimmermann, L.; Pujol, M.; Burgess, R.; Philippot, P. Nitrogen Isotopic Composition and Density of the Archean Atmosphere. Science. 2013-09-19, 342 (6154): 101–104. PMID 24051244. doi:10.1126/science.1240971.

- ^ Martin, Paula; Hunen, Jeroen van; Parman, Stephen; Davidson, Jon. Why does plate tectonics occur only on Earth? (PDF). Physics Education. 2008-03-01, 43 (2): 144–150 [2015-03-03]. doi:10.1088/0031-9120/43/2/002.

- ^ Garcia-Castellanos, D.; Villaseñor, A. Messinian salinity crisis regulated by competing tectonics and erosion at the Gibraltar arc. Nature. 14 December 2011, 480 (7377): 359–363 [2015-03-03]. PMID 22170684. doi:10.1038/nature10651. Author Publications Link

- ^ Hsü, Kenneth J. The Mediterranean was a desert : a voyage of the Glomar Challenger First Princeton paperback printing. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1987. ISBN 978-0691024066.

- ^ Clauzon, Georges; Suc, Jean-Pierre; Gautier, François; Berger, André; Loutre, Marie-France. Alternate interpretation of the Messinian salinity crisis: Controversy resolved?. Geology. 1996, 24 (4): 363. doi:10.1130/0091-7613(1996)024<0363:AIOTMS>2.3.CO;2.

- ^ Krijgsman, W.; Hilgen, F. J.; Raffi, I.; Sierro, F. J.; Wilson, D. S. Chronology, causes and progression of the Messinian salinity crisis. Nature. 1999-08-12, 400 (6745): 652–655. doi:10.1038/23231.

- ^ http://www.nature.com/ngeo/journal/v8/n4/full/ngeo2398.html, doi:10.1038/ngeo2398